山の日レポート

通信員レポート

里山学講義2025「地域に身近な里山林を活性化しよう」

2025.07.14

くまの木里山応援団が令和元年度から取組んでいる森林・山村多面的機能発揮対策交付金について、令和7年度から森林・山村地域活性化振興対策としてリニューアルされるということで、林野庁森林整備部森林利用課の黒﨑浩之係長を講師に里山学講義2025を2025年2月16日(日)に開催しましたので、紹介します。

里山学講義

くまの木里山応援団では2012年から年に1回、里山に関係する学者や実践者、行政関係者などの講師をお招きし、一般公開型の里山学講義を開催しています。里山学講義ではくまの木里山応援団の活動報告も講義にあわせて実施しています。当初は星ふる学校「くまの木」にて開催しておりましたが、塩谷町とロペ倶楽部、くまの木里山応援団にて包括連携協定を締結後の2023年からロペ倶楽部にて開催しています。2023年は「30 by 30と自然共生サイト」として環境省自然環境局自然環境計画課小林誠課長補佐を、2024年は「里山と人との新しい関係性」として東京大学大学院新領域創成科学研究科寺田徹准教授に講義を実施していただきました。

くまの木里山応援団の市川貴大団長から、令和7年度も森林・山村地域活性化振興対策を活用しながら里山資源の活用の模索と将来への法人化を目標に活動を展開していくこと、また、包括連携協定に基づき矢板市と塩谷町境に位置する大久保共有林について、将来に向けて里山林の価値を高めていくための保全・再生活動を令和7年度以降に実施するという提案をしていきたいと抱負を述べました。

くまの木里山応援団の市川団長による講義

ロペ倶楽部の中楯正也支配人から、大久保共有林はこれまで地域みんなの山という認識でしたが、近年地域の方に利用されなくなると荒れ放題になり、相続がなされていないことや所有者へ連絡がつかないなど課題があります。塩谷町、ロペ倶楽部、くまの木里山応援団及び矢板市との地域共働事業に関する包括連携協定の意義を確認しつつ、里山に人手を加えていくことで里山を再生し、里山整備のモデルケースとして全国に発信していきたいと述べられました。

ロペ倶楽部の中楯正也支配人による講義

林野庁森林整備部森林利用課の黒﨑浩之係長に「地域に身近な里山林を活性化しよう」というタイトルで講義をいただきました。

森林・山村多面的機能発揮対策交付金は平成25年度に森林の有する多面的機能を発揮させるため、地域の活動組織が実施する里山林など森林の保全管理や山村活性化の取組に支援することを目的として創出されました。予算は当初(平成25年度)30億円であったものが、令和6年度で8.4億円となってしまいました。行政事業レビュー公開プロセスにおいて平成28年度には事業全体の抜本的な改善または廃止という評価結果でしたが、令和6年度には前向きな意見に変わり、波及効果・継続性、事例の横展開が今後重要だと考えています。

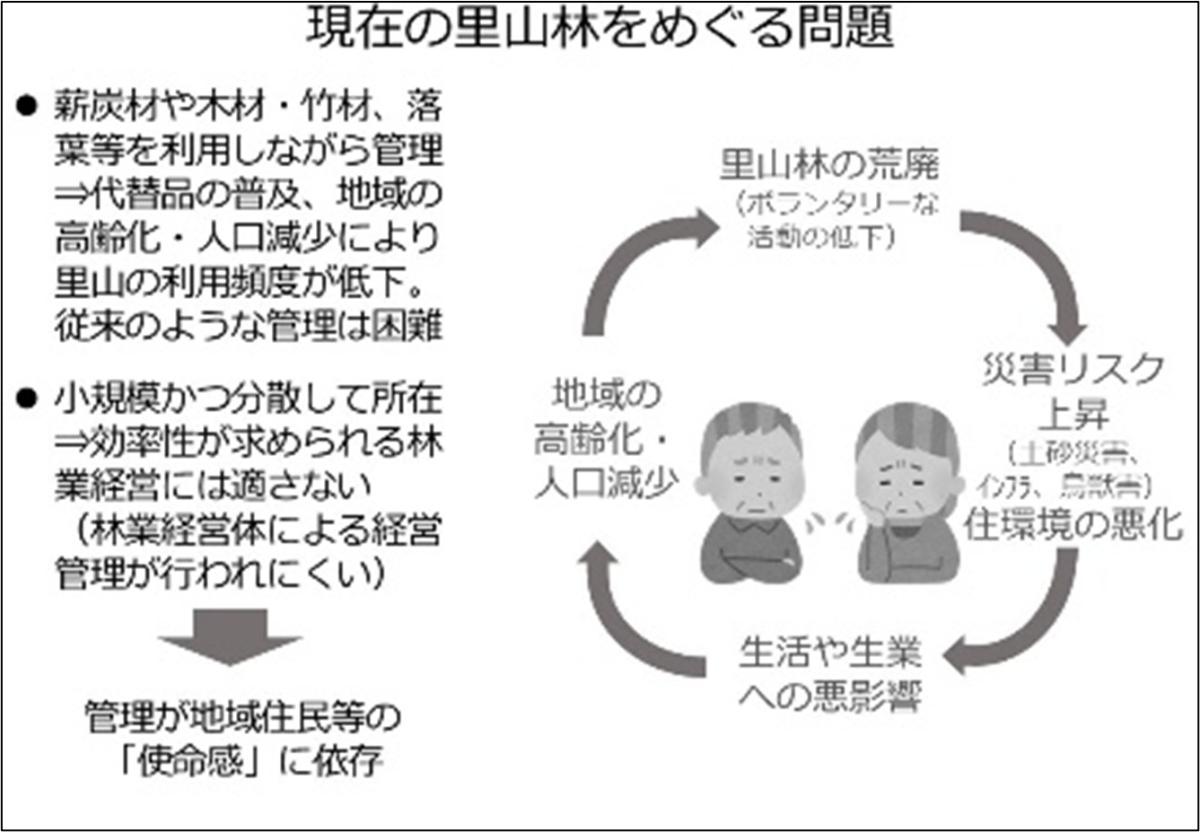

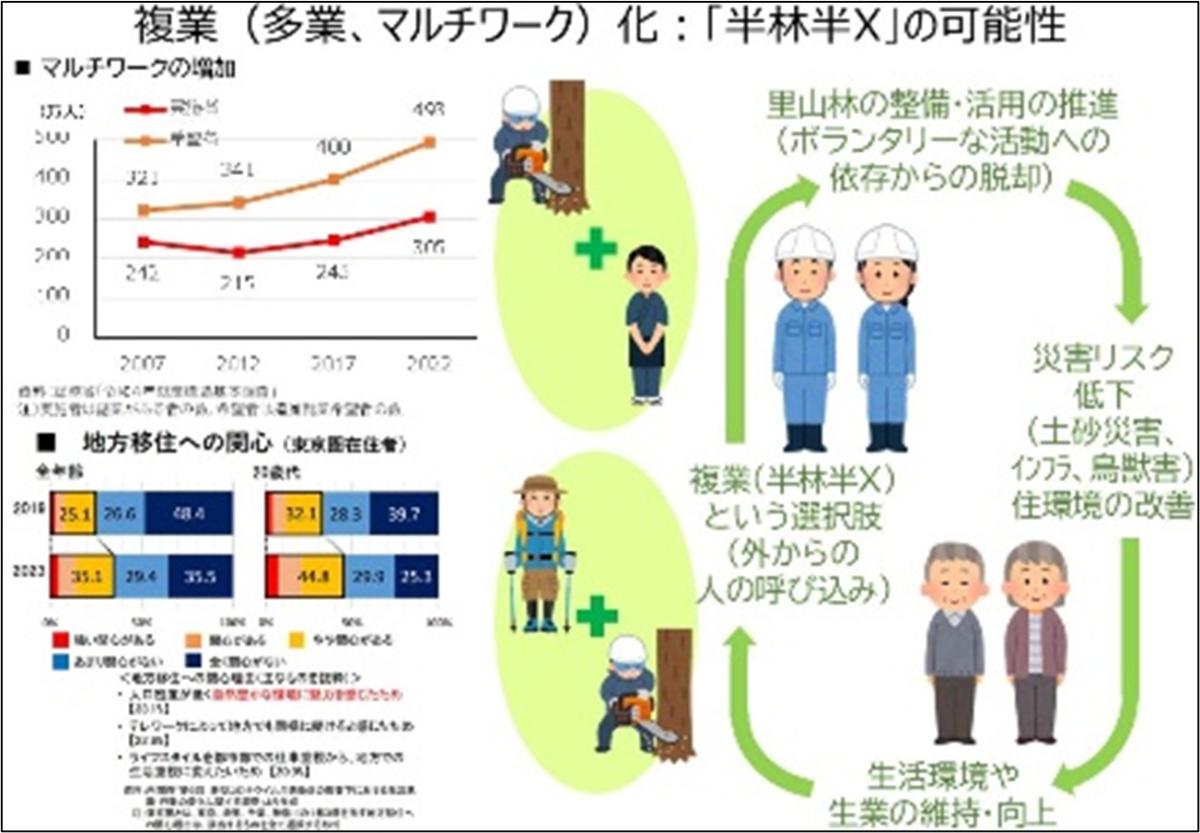

里山林は地域住民のより継続的に管理されてきましたが、高齢化・人口減少や代替品の普及により利用頻度が低下し、荒廃した状況となり、ナラ枯れをはじめ、倒木被害や斜面崩壊、鳥獣被害、不法投棄など災害リスクが上昇しています。このため、これまでの農業者をはじめとした地域住民のボランティア依存から脱却し、半林半Xのような複業(マルチワーク)という取組で外からの人の呼び込みにより里山林の整備・活用を推進していくアプローチが考えられます。

また、小規模な木質バイオマスエネルギーの熱利用等地域内エコシステムへの支援、広葉樹の家具材は世界では不足しており、生物多様性保全からしてもわが国の里山林の価値は高く、生物多様性増進活動促進法による自然共生サイトへの認定、森林サービス産業や森林×企業といった新たな活用への啓発普及等にも努めています。

このような背景の中、令和7年度から里山林活性化による多面的機能発揮対策として、里山整備のみならず里山資源の活用を明確にすることで、活動が持続的になるような仕組み作りを支援していく予定です。最後に、チェンソー伐採で災害が発生しているので安全に気をつけてほしいと述べられました。

林野庁森林利用課の黒﨑浩之係長による講義

くまの木里山応援団では、これまで里山学講義やたかはら里山の集いなどを主催し、里山保全・再生活動の変化を指摘し続けてきましたが、「複業(多業、マルチワーク)化:半林半Xの可能性」のスライドは、今後の里山保全・再生活動の進め方の一例として明快でわかりやすいと思いました。近年豪雨災害や山火事、不法投棄、鳥獣害などの問題が年々ひどくなっており、いままでの里山保全・再生活動では解決できないことが明らかになっており、「旧来のボランタリーな活動への依存からの脱却」がなにより必要ではないかと思います。くまの木里山応援団としては、いままでの活動を尊重しつつ、新たな団員を募り、新たな体制整備を目指して努力していきたいと考えています。

※以下のイラストは、株式会社井上総合印刷が発行する今を生きる心の季刊誌「しもつけの心」No.76の50~51ページに掲載されたものです。

現在の里山林をめぐる問題 ※当日の発表資料を基に作成

複業(多業、マルチワーク)化:「半林半X」の可能性 ※当日の発表資料を基に作成

質疑応答

RELATED

関連記事など