山の日レポート

通信員レポート「これでいいのか登山道」

【連載35】これでいいのか登山道

2025.07.23

連載35回目となりました。前回に引き続き登山道法研究会の森孝順さんに「標識から見える登山道の維持管理」というテーマで2回目のご執筆を頂きました。「それぞれの山容に相応しい標識の設置が望まれる」とのことですが、今回は特に富士山での取り組みについて、詳しく解説してくれています。

皆様もぜひ、山で見かけた標識について感じたこと等をお聞かせください。また、登山道や標識に関することのほか、お住まいの地域や出かけた山々で思ったことなどを、ご寄稿くださいましたら幸いです(ご寄稿先メールアドレスは文末にあります)。

彫り込み文字で、誘導標識を兼ねているオーソドックスな木製の山頂標識

文・写真 森 孝順(登山道法研究会副代表)

人により風貌が違うように、山にも山容があります。それぞれの山容に相応しい標識の設置が望まれます。風雪に耐え、役割を果たしている素朴な道標に出会うと、自ずと感謝の気持ちが湧いてきます。

普段、山道を歩いていると、公共で整備された様々な標識類に出会います。一見バラバラに整備され、統一したデザインポリシーもないのではと思われますが、自然公園では標識ごとに、設置場所、使用素材、色彩、文字のフォントなど、細かいガイドラインが国により制定されています。

登山道の公共標識(サイン類)は、環境省が平成25(2013年)に制定した「自然公園等施設技術指針」に基づき、地方自治体により整備されている一方、地域の特性などにより、この指針によらない固有型の標識整備も認めています。

公共標識は、優れた自然環境の中に整備される施設ですので、標識自体が景観の重要な構成要素となり、ランドマークとして機能しています。従って、デザインの統一に留意し、設置場所の自然環境や景観を損なわないように配慮することが求められています。

富士山は初心者や外国人の登山者も多く、落石や道迷いなどの遭難事故も発生しています。誘導標識、注意標識などの多言語の標識類は必要不可欠ですが、これまで標識類の乱立や不統一なデザインなど、風致景観への悪影響が指摘されていました。

このような背景から、環境省の呼びかけにより、国、県、市町村、関係団体により構成される富士山における適正利用推進協議会が発足し、適切な標識の配置やデザインの統一等を図り、良好な風致景観を形成することを目的に、「富士山における標識類総合ガイドライン」が、平成22年(2010年)に制定されました。

下記の写真は、かつて標識類が乱立していた須走五合目登山口で、景観上も好ましくない状況となっていました。

出典:富士山における標識類総合ガイドライン

ガイドラインにより、環境省により整備されたスバルライン終点、五合目吉田ルートの記名標識です。乱立が見られず、周辺は良好な風致景観を維持しています。標識は現地産の自然石を使用して、英語併記の必要最小限の情報提供をしています。記念撮影の背景としても利用されています。

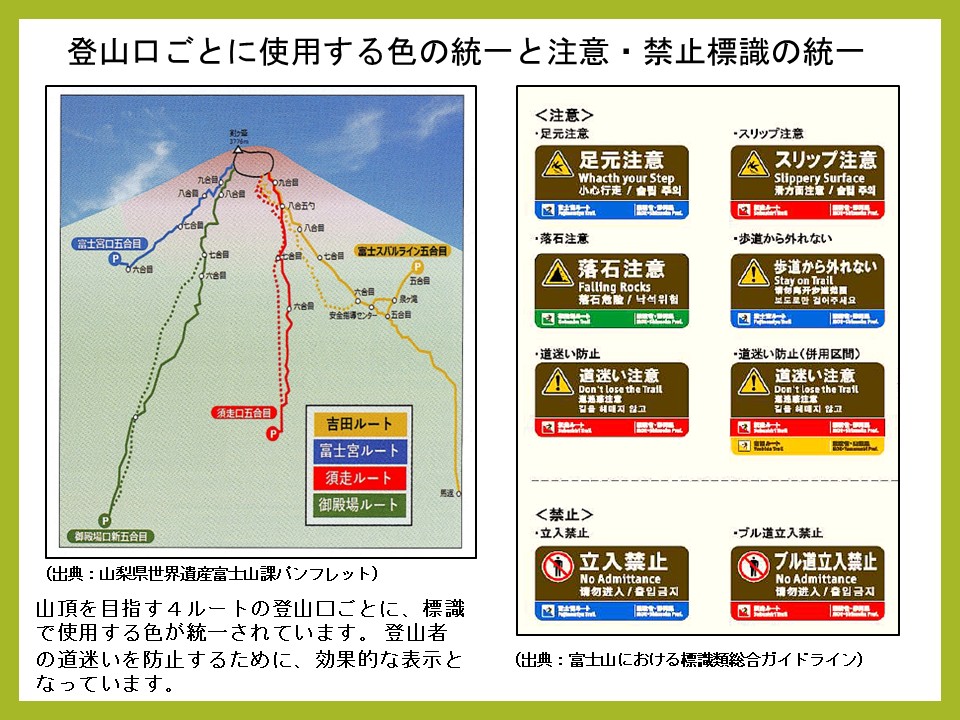

富士山では、道迷い防止のために以前から登山道ごとに色分けを導入しています。標識のガイドラインでもこの色分けを採用しています。注意・禁止標識類は、焦げ茶色の基盤に、多言語の白文字、ピクトグラム、下部に指定された登山ルートの色を表示しています。とても簡潔に必要な情報を提供しています。登山者の一番多い吉田ルートは、下部に黄色の帯で表示されています。

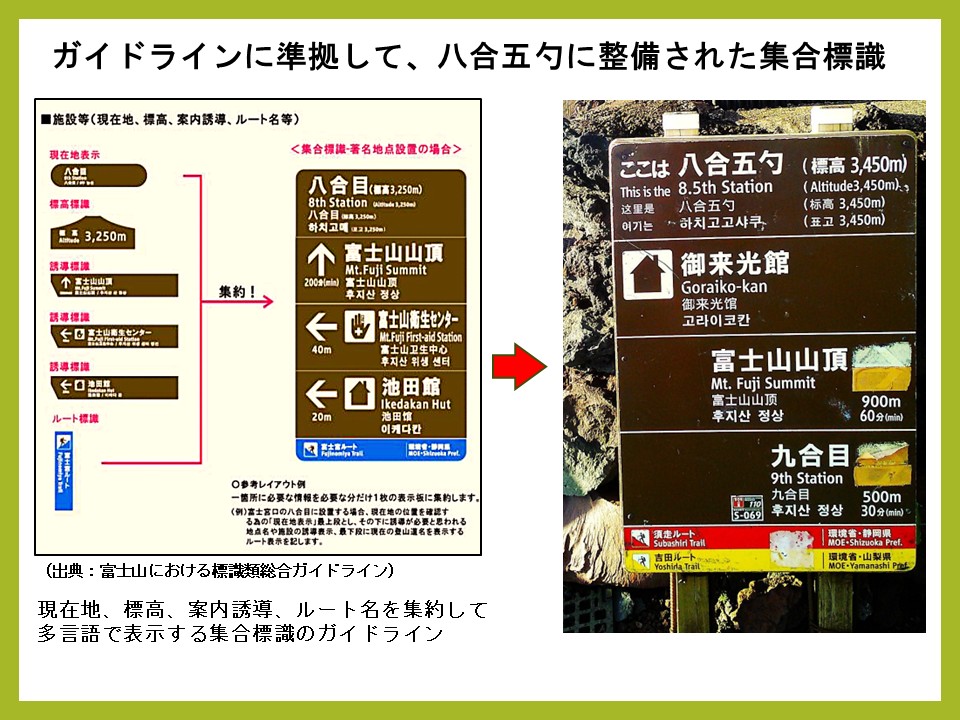

現在地、標高、案内誘導、ルート名等をまとめて情報提供する集合標識の整備により、標識類の乱立を防止しています。吉田ルートと須走ルートの分岐点にある御来光館の前の標識は、ガイドラインに従い、一箇所に必要な情報を集約して提供しています。

富士山は侵食により、毎年、崩壊が進行する活火山です。自然現象としての落石や登山者による人為的な落石も常に発生しています。特に山梨県吉田ルートの下山道には、落石事故を防ぐためのシェルターが整備されています。富士登山は落石の他、高山病、低体温症、落雷などのリスクの高い行為となり、自己責任での登山を求められる霊峰です。

登山道法研究会では、これまでに2冊の報告書を刊行しています。こちらは本サイトの電子ブックコーナーで、無料でお読み頂けます。

https://yamanohi.net/ebooklist.php

また、第2集報告書『めざそう、みんなの「山の道」-私たちにできることは何か-』につきましては、紙の報告書をご希望の方に実費頒布しております。

ご希望の方は「これでいいのか登山道第2集入手希望」として、住所、氏名、電話番号を記載のうえ、郵便またはメールにてお申し込みください。

●申込先=〒123-0852 東京都足立区関原三丁目25-3 久保田賢次

●メール=gama331202@gmail.com

●頒布価格=実費1000円+送料(430円)

※振込先は報告書送付時にお知らせいたします。

報告書の頒布は、以下のグーグルフォームからも簡単にお申込み頂けます。

報告書申し込みフォーム

先に刊行致しました「第1集報告書」は在庫がございませんが、ほぼ同内容のものが、山と渓谷社「ヤマケイ新書」として刊行されています。

ヤマケイ新書 これでいいのか登山道 現状と課題 | 山と溪谷社 (yamakei.co.jp)

また、このコーナーでも、全国各地で登山道整備に汗を流している方々のご寄稿なども掲載できればと思います。

この記事をご覧の皆さまで、登山道の課題に関心をお持ちの方々のご意見や投稿も募集しますので、ぜひご意見、ご感想をお寄せください。

送り先=gama331202@gmail.com 登山道法研究会広報担当、久保田まで

RELATED

関連記事など