山の日レポート

山の日インタビュー

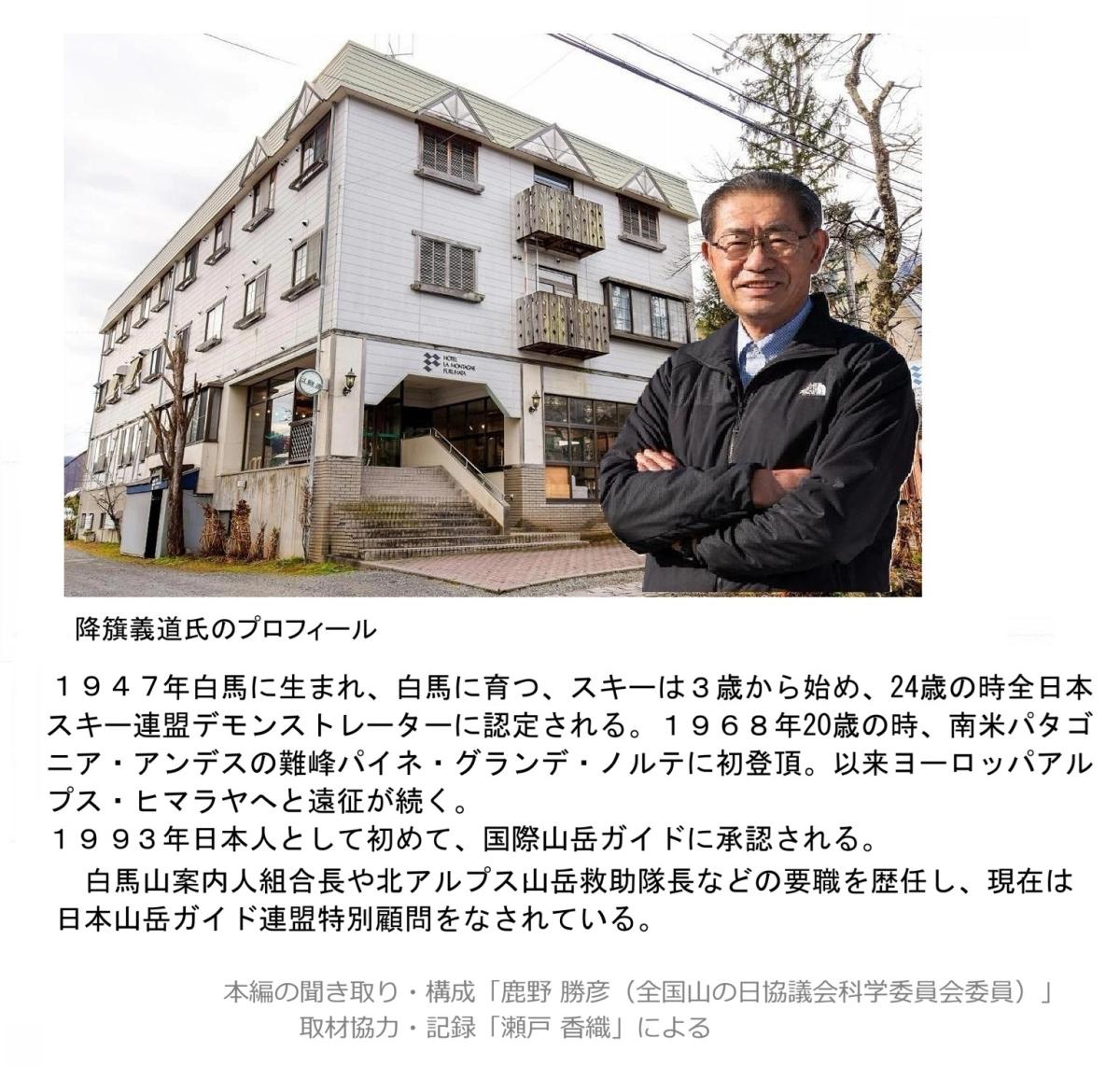

降籏義道 信州白馬山麓から世界に羽ばたく (第一回)

2025.07.01

信州白馬山麓の山案内人の家に生まれ、パタゴニアやアルプス、ヒマラヤなど世界の山々を舞台に山岳スキーヤー、クライマーとして活躍してきた降籏義道さんは、一方で日本の山岳ガイド組織の近代化や地域の環境保全、遭難救助にも力を注いできた。その半生を2日にわたって語ってもらった。

なお、インタビューアーは、文化人類学者で登山家の鹿野勝彦氏です。

ホテル ラ モンテーニュ ふるはた に於いて(2024.6.9~10)

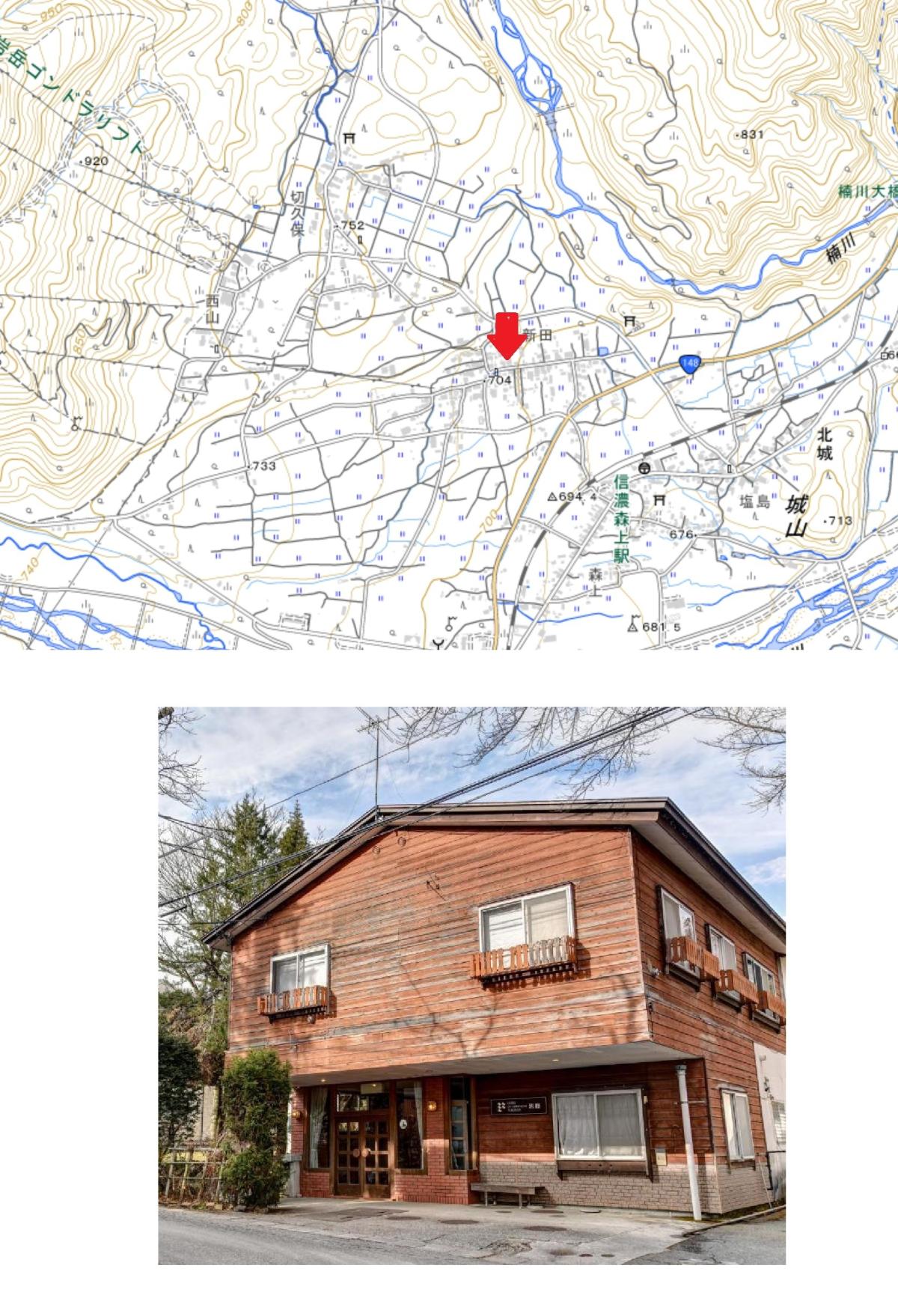

―― 「降籏さんは、生まれは1947年昭和で言うと22年、白馬村のこの場所ですね」

降籏 「そう、いまいるホテルの向かい側にある古いほうの家で生まれたんです。当時は出産も家で、ばあちゃんや

近くの女衆も手伝ってくれたらしい。

このあたりはまだ北城村だったのかな。 ここが白馬村になったのは、あとで南の神城村と合併してからです」

―― 「お宅はやはり農家だったんですか」

降籏 「もちろんこのあたりはみんな農家で、うちも田んぼはそれなりに持ってたし、養蚕なんかも多少してた。

で、うちの爺さんは山案内人や鉄砲撃ちもをしてたし、親父はサラリーマンでもあったから、そういう意味では

ちょっと恵まれてたのかもね」

生誕地

―― 「山案内人というのは、いまでいえば山岳ガイドみたいな?」

降籏 「そう。で、お客さんは登山の前後にはうちに泊まるから、今で言う「民宿」のはしりなわけです。

お客さんからすれば、俺は孫みたいなもんで、小学4年生くらいになると、一緒に山に連れて行って

もらうこともあった」

―― 「じゃ、子どものころから否応なしに山の知識や技術を身につけてたわけだ」

降籏 「そうだね。いま考えると爺さんの影響は大きかったね。とにかくこのあたりは豪雪地帯でしょ。

で、雪の中でどうやって過ごすか、たとえば火を起こすにはまず白樺の皮をはいで焚き付けにしろとかね。

後年ヒマラヤに行って、シェルパと付き合ってみると、彼らもそういう子供のころから身につけたものがある。

それは俺なんかと一緒だなって思ったね」

黎明期の白馬の山案内人 (白馬山案内人の歴史より)

―― 「なるほど、そうだろうね。で、小学校は?」

降籏 「今の白馬の駅の近くにあって、ここからだと子供の足で歩いて30分くらいだったかな」

―― 「でも雪が積もったら大変だよね」

降籏 「そう、子供の通学だけじゃなく、大人が通勤するんだってただ事じゃない。だから冬は、集落で2軒ずつ

が組んで、雪が積もると交替で早朝に雪踏みをして、道をつけるんです。山沿いの通学路と、信濃森上の駅に

行く道と2本。俺も中学生になるとやらされた。

学校に行く時も集落の子供が一緒に行く。当番が道をつけてくれても、雪の降り方がが激しいときはすぐ踏み

跡なんか埋まっちゃうから、大きい子が先頭を変わりながらね。当時はまあ別に大変だとか思ってなかった

けど」

―― 「そのころはこのあたりも、まだ子供の数も多かったの?」

降籏 「俺らが小学生の頃、小学校は学年ごと2クラスで、100人位いたんじゃないかな。中学は神城のほうの小学校

の子と一緒になるから、1学年4クラスで200人くらいいた。その中学は今もあるけど、1学年1クラスで40人足ら

ずじゃないかな。たしかに人口はだいぶ減ったけど、それでもこの辺は、いまでも都会から引っ越してくる若い人

が多少いるし、外国からの移住者なんかもいる。

新しい商業施設なんかもだいぶ増えたから、集落ごとに状況は違うけれど、地域全体としては、なんとか持って

いるというところなんだろうね」

小学校、中学校

―― 「スキーはいつごろから始めたの?」

降籏 「3歳のとき、はじめてスキーを買ってもらったんです。

その頃、この辺りでちゃんとしたスキーを持ってるのは俺だけだったね。もちろん冬になれば、

子供はみんな長靴に竹で作ったスキーみたいなのを括り付けて遊んでたけど。

とにかく俺がスキーっていうか、雪に対してほかの奴にはない感覚を身に着けてるっていう自信を

もてるのは、そのころのおかげだね」

1952年頃のスキー道具 (遊戯・スポーツ文化研究所資料より)

―― 「で、降旗さん、中学生のころは、冬はもっぱらスキーをやってた・・・」

降籏 「そう、八方を始めこのこの辺りでもスキー場がだんだん整備されてきたし、大会もしょっちゅうあった

からね。だから中学生のときはスキー部に入って、将来はトップクラスのアルペンの選手になるくらいの

つもりでいたわけ」

1952年頃の白馬村のスキー場

白馬村から望む山並み

(つづく)

RELATED

関連記事など