山の日レポート

自然がライフワーク

棚田のイネ栽培を支える線香作り

2025.07.07

「えひめ千年の森をつくる会」鶴見武道先生からです。

棚田の維持の多くの困難を、絶え間ない努力で克服されてきた様子が分かります。

*****

井内の棚田風景1

愛媛県東温市井内の棚田は美しいです。平成13年度の全日空のカレンダーに選ばれたほどです。生産者が黙々と棚田米の生産に努めることによってライステラスで有名なバリ島民からも褒められるほどの見事な景観を維持してきました。

井内の棚田風景2

井内の棚田が生産者によって耕作し続けてこられたのには訳があります。

生産者のほとんどが仏前に飾るシキミを栽培し、その収入が米作りを支えているからなのです。井内のシキミは、江戸時代末期に住んだ北川徳次郎氏がこの地にあった作物として推奨し、ほかの作物が衰退する中で今日まで連綿として作り続けてこられました。

しかし、この井内にあっても少子高齢化の波は押し寄せてきております。気候風土にあい、近隣から高い評価を受けてきたシキミを生産する畑も手入れが行き届かなくなってきました。

シキミの木

そこで地域住民が井内区人・空·棚田を生かす会(以後棚田の会)を組織して、2016年(平成28年)から地域創生事業・東温市の頑張る中山問地事業に応募して採択され、「シキミ新産業プロジェクト」に取り組んできました。シキミの生花束を整える際約半分の枝葉が捨てられます。この未利用の枝葉の有効利用を模索したのです。

毎月協議を重ね、6年間かかりましたがついに井内のシキミ線香「思季美」を商品化することができました。次々と困難がやってきましたが「関係の豊かな社会をめざした」この事業は多くの人の協力でやり遂げることができました。一番大きな山は、シキミにはアニサチンという毒があることが指摘されていましたのでその安全性の確認にありました。分析機関で分析していただき、その結果を抽出成分の研究者の第一人者に安全であることを証明していただきました。

地域住民、行政、大学、民間研究機関、デザイナー、葬祭業者、線香業者等が井内のシキミひいては棚田を、住民の生活を守りたいとの一心から、信頼関係を築き、密接にかかわる中で、混じり物のない純粋で安全なシキミ線香が誕生したのです。

デザイナーとのワークショップの中で線香の名前は「心に香る、思いが香る、シキミのお線香思季美」と決定しました。原料はシキミの葉以外に線香を固めるタブ粉以外に一切の添加物を使わずに作ります。

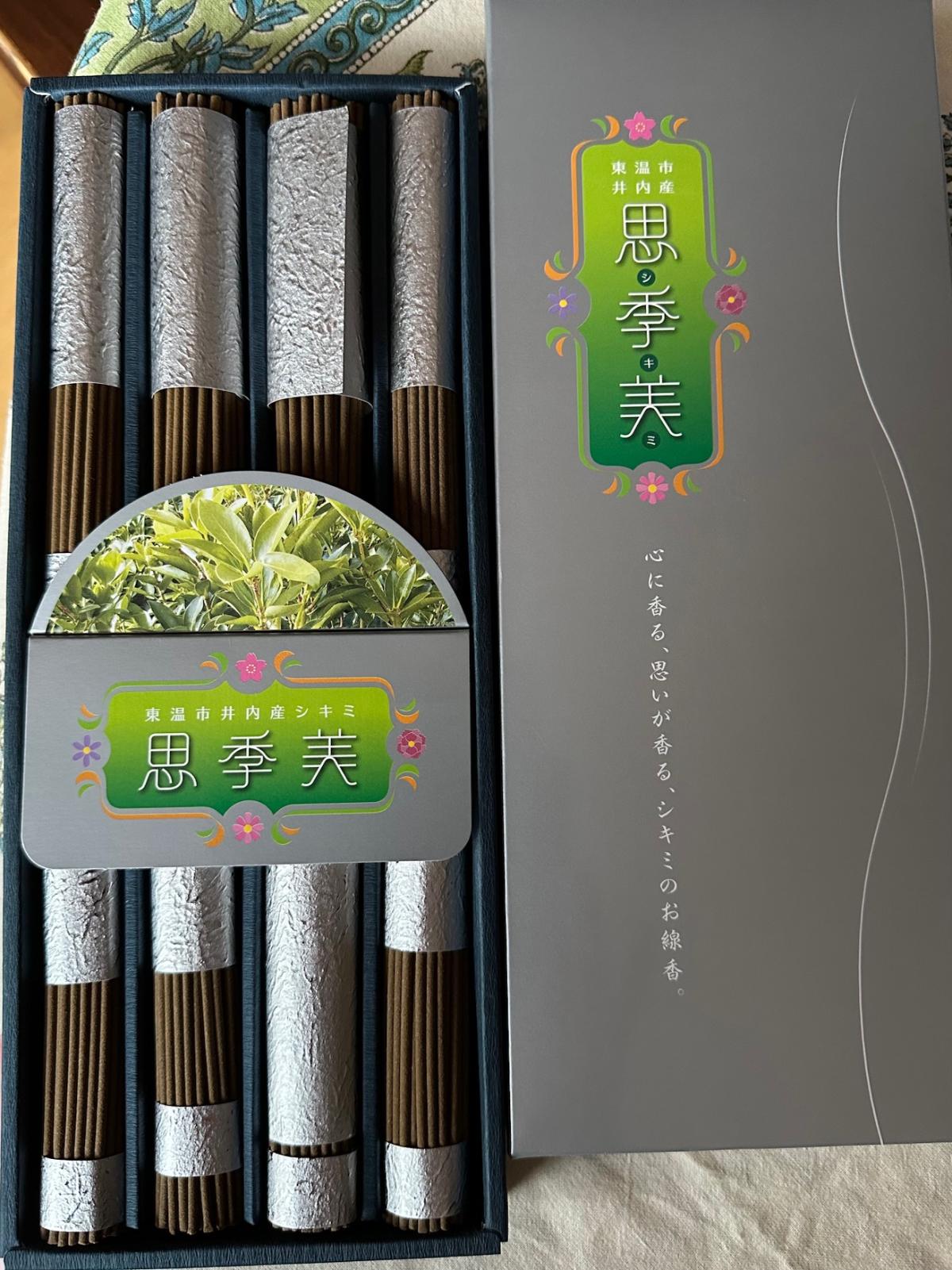

お線香「思季美」

シキミ生産に取り組む婦人部、かしましいマドンナたちが一本一本数えて一束60本の束、8束を一箱に収めました。シキミ葉の乾燥、粉砕、小分けして箱詰めにする過程を手づくりで心を込めて作っています。シキミ新産業プロジェクトが皆様の応援によって展開し、井内の里の高品質なシキミ生産が守られ、棚田が守られ、この地に住む住民が関係の豊かな社会で、「縮充」の時代を生きられることを願っています。

RELATED

関連記事など