山の日レポート

自然がライフワーク

『円空の冒険』諸国山岳追跡記(14)【栃木県編②】 清水 克宏

2025.05.01

栃木県編①では、日光の社寺ゆかりの円空像を巡り、格式ある輪王寺光樹院の住職であった高岳と、旅の僧である円空に深い信仰上の信頼関係があったことをご紹介しました。高岳とこのような関係を築けたのは、所野滝尾神社の稲荷大明神立像の銘文に、「日光山一百廿日山籠/(梵字)稲荷大明神/金峯笙窟圓空作之」と記された、日光山中における円空の120日に及ぶ山籠修行が背景になっていると考えられます。日光山の入峰修行の歴史を紐解き、日光山中での「円空の冒険」を昨秋入峰修行に参加した体験も踏まえ、追跡します。

日光山の山岳修行は、奈良時代の開山勝道上人の伝承に始まりますが、鎌倉時代中期に延暦寺・園城寺で教学を、熊野で修験道を修めた後、承元4(1210)年に鎌倉将軍源実朝の信任を得て、第24世日光山別当についた辨覚により熊野修験の影響のもとに大成されたといわれます。

そして室町末までには修験者による冬峰・華供峰・補陀落夏峰・惣禅頂と呼ばれる冬春夏秋4つの入峰修行、総称して「三峰五禅頂」が完成しました。修験者は山伏とも呼ばれますが、これは山に伏し山林抖擻 (とそう:心身を浄化し雑念を払い心を集中する行)する者という意味があり、命がけの厳しい修行がうかがわれます。室町時代に日光山で衆徒と呼ばれる清僧に対し、一坊と呼ばれる修験者の勢力が主力になっていくのも、このような厳しい修行が背景になっているのでしょう。

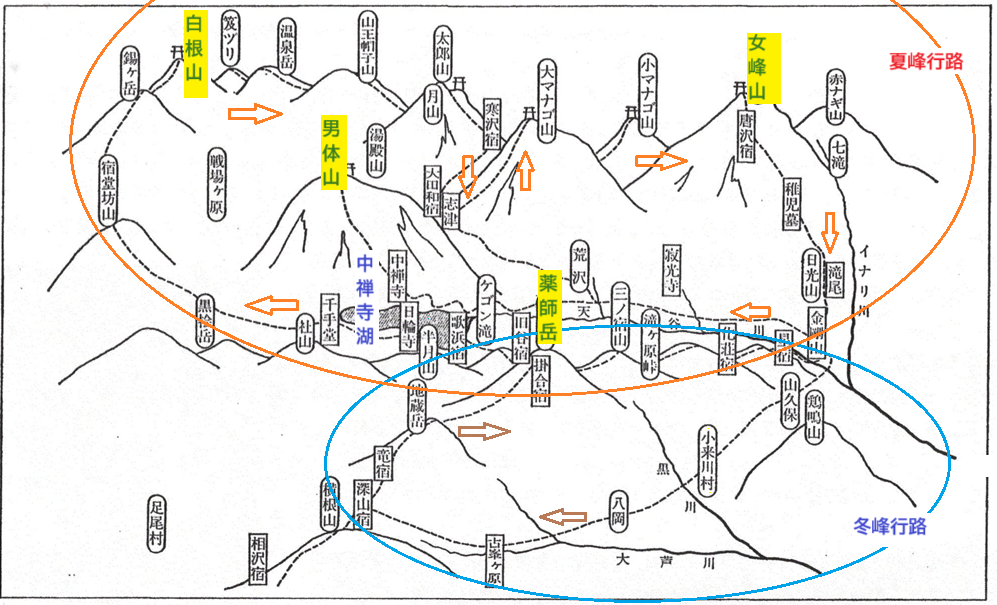

このうち、冬峰は12月13日から3月2日の間に、日光山から南側の山々を支援基地古峰ヶ原から入峰して薬師岳を経由し約80日で周回しています。春の華供峰は、3月3日から4月22日にかけての約50日間で、古峰ヶ原から入峰して薬師岳に出るまでは冬峰と同じルートをたどりますが、その後いったん中禅寺湖畔に出てから山を下る点が異なります。秋8月に行われる惣禅頂は、五番禅頂とも呼ばれ、5つの小さな組に分かれ、男体山・女峰山・小真名子山・大真名子山・太郎山と、北側の山々を約10日間で巡るものです。

そして、補陀落夏峰は5月12日から7月14日までの約62日間でとり行われましたが、日光連山全体、つまり冬峰と惣禅頂のコースを含み、さらに西の日光白根山まで足を延ばす長大なもので、犠牲者も多かったと伝えられます。この夏峰は、天正18(1590)年の小田原合戦において、僧徒が北条氏側に加担したため、秀吉の怒りにふれ、日光山がいったん衰退した折に断絶します。江戸時代に入ると、日光山の53世管貫主となった天海によって修験の一坊(その下に八十坊)が再興され、ほかの入峰修行は復活しましたが、夏峰だけは、復活することはありませんでした。その理由は、犠牲者が多かったことや、修験者を支援する「大宿」の体制が整わなかったこともありますが、天海によって復活した一坊は、本来の山林修行としての抖擻性を失ったもので、東照宮を権威づける日光山の行事の一部として組み込まれてしまったことが、最大の理由と考えられます。

図1:日光山概念図と修行道 出典:宮田登氏・宮本袈裟雄氏編『日光山と関東の修験道』(1979年)に加筆

明治維新を迎えると、二社一寺が混然一体となっていた日光山は、新政府の神仏分離政策で明確に分離することを余儀なくされ、明治4(1871)年東照宮および二荒山神社内境内にあった仏堂は、移転するように命令されました。そして、翌5年の修験道廃止令によって、日光の修験は廃止され、今は強飯式などにその名残を残すのみとなっています。

往年の日光の入峰修行をしのびたく、昨年9月、昭和60(1985)年に日光修験の伝統を復興された山王院(鹿沼市)の秋峰修行に参加しました。これは、華供峰の古峰ヶ原から中禅寺湖畔の歌ヶ浜までの部分をたどるもので、修験者の装束を身にまとい法螺貝を吹きつつ山中を抖擻する往時の修験者のありさまを身近に感じらる得難い体験でした。

画像1:秋峰修行で薬師岳を経て中禅寺湖畔の歌ヶ浜に向かう途中、男体山が迫る

所野滝尾神社の稲荷大明神立像に残された円空墨書の銘文、「日光山一百廿日山籠/(梵字)稲荷大明神/金峯笙窟圓空作之」にある、「日光山一百廿日山籠」とは、どのようなものだったのでしょうか。それを追う前に、まず円空はこの像において、「金峯笙窟圓空」と名乗っている背景をみてみましょう。

本追跡記(8)奈良県編でご紹介したように、笙ノ窟は、標高約1,450mの地点に位置する大峯山中最大の窟で、円空は、「千和屋振る 笙(の)窟に ミそきして 深山の神も よろこひにけり」と和歌を残し、ここで山籠修行を行っています。

この笙ノ窟の本尊である銅造の不動明王立像の台座には、寛喜4(1232)年に故征夷大将軍右大臣家(実朝)の願により、法印辨覚が勧進して奉納されたものである旨が記されています。したがって、笙ノ窟は、熊野修験を参考にしながら日光山の修験を大成させた24世日光山別当辨覚ゆかりの場所で、円空はそのような故事を踏まえ、またそこで修行を行った者としての誇りを込めて「金峯笙窟圓空」と記したのでしょう。

この笙ノ窟は、「笙窟冬籠」と呼ばれる厳冬期の修行で知られます。しかし、江戸時代になると笙窟冬籠は、年中行事としては行われなくなっており、特別な修行として山麓の天ヶ瀬集落の支援のもと行われました。厳冬期の現地調査では、窟内の湧水は凍結し、積雪期の断崖上では氷雪を融かす燃料の確保もままならないことが確認できました。しかし、山上ヶ岳山麓の天川郷十四カ村側には円空像が多く残されるにもかかわらず、天ケ瀬側には残されていないなど、支援の形跡は認められません。円空の笙の窟を詠んだ歌に、みそぎ(禊)が詠まれていることからも、円空の窟修行は、冬ではなかったと考えられます。

円空の120日に及ぶ日光山での山籠修行は、高岳と造像や秘法の伝授などで交流を深めているのが9月であることから、それ以前のことであったと考えられます。

画像2:所野滝尾神社 (日光市歴史民俗資料館寄託) 稲荷大明神立像 出典:『微笑みに込められた祈り 円空・木喰展』(2015年)図録

この時季の山籠修行としては、男体山・女峰山・小真名子山・大真名子山・太郎山を回峰する惣禅頂がありますが、約10日間に過ぎません。また、円空は笙ノ窟など岩屋での修行を行っていますが、日光の宗教史や山岳に詳しい中川光熹氏の『日光山秘話』によると、日光で窟籠修行地として想定できるのは中禅寺湖畔菖蒲ヶ浜の瑠璃ヶ壺付近か男体山の地蔵窟と日光山内の勝道上人の墓所付近の仏岩一帯とのことです。同氏は、円空が「笙窟冬籠」を行ったことを前提に、その山籠修行は冬季であろうと推定され、男体山麓では寒気と4か月間の支援者による協力面でも不可能なため、円空の修行場所を仏岩周辺と推定されています。しかし、前述のとおり、円空が日光山で山籠修行を行ったのは夏季と推定されるので、日光山内である仏岩周辺ということはありえないはずです。しかも、高岳も男体山の登拝口でもある中禅寺の二百十一代の上人になっているほどですから、相当山岳修行を積んでいたと考えられ、約10日間の惣禅頂や男体山麓の窟籠り程度で、円空と深い信頼関係が結ばれるとは考えにくいのです。

画像3:日光山内 (左から)開山堂、勝道上人墓所、仏岩

円空は、関東からの旅の後、星宮神社(岐阜県郡上市美並町)に残した祭文風和讃『粥川鵼縁起神祇大事』に、登ったと考えられる関東の山岳をいくつもよんでおり、日光については、男体山(二荒山)ではなく、「白根嶽形見」と、日光白根山をよみこんでいます。

日光白根山(2,578m)は、栃木県日光市と群馬県利根郡片品村にまたがり、北関東以北では最も高い山です。直径約1,000m、高さ約300m の溶岩ドームといくつかの厚い溶岩流からなる日光白根火山のうちの最高峰となる溶岩ドームで、周囲の山域で最も早くから遅くまで白い姿を見せるため、白峰=白根と呼ばれたものです。江戸時代前期の慶安2(1649)年に有史以来の噴火が起こり、新火口が形成され、山上の祠が全壊していますが、噴火間もない蝦夷の有珠山や内浦岳(北海道駒ケ岳)を登った円空ですから、この山に登ることは可能だったことでしょう。

画像4:中禅寺湖の向こうに白い姿を見せる日光白根山

さらに、多くの犠牲者を出したという長大な夏峰のルートも、関東の旅から帰還後飛騨国に入り、笠ヶ岳や乗鞍岳など地図もない時代の飛騨山脈南部の山々に登頂した円空ですから、たどれたはずです。円空は、当時は廃絶して久しい補陀落夏峰を、全部か一部かは分からないものの、少なくとも日光白根山を含む主要部分を単独で行ったのではないでしょうか。だからこそ、高岳は円空に敬意を表したと思われてならないのです。

画像5:中禅寺湖を取り囲む夏峰ルートの山々、右が男体山、奥が日光白根山

延宝7(1679)年、天台宗寺門派の本山である園城寺の尊栄から「仏性常住金剛宝戒相承血脈」を受け、寺門派の僧として正式に戒を受けた円空は、関東に向けて旅立ちます。円空が関東を訪れた直接の目的は、天台宗系修験である本山派の武蔵国における中核寺院である幸手不動院の要請に従い、同寺およびその末寺や関連寺院に、不動明王像をはじめ祈祷に用いられる諸像を造顕することだったと考えられます。しかし、円空はこの機会に、常陸国(茨城県)の筑波山、上野国(群馬県)の赤城山・榛名山・妙義山など関東の霊山を巡り、自らの信仰を深めています。

また、円空は、元禄8年(1695)自らの死期を予覚し、絶食して自らの寺である弥勒寺に近い長良川の河畔で入定したといわれますが、入定したと記された江戸期の文献は残されておらず、そのような思想をどこで得たのかも分かっていません。しかし、今回の関東の円空の足取り追跡で、常陸国の結城街道に近い妙法寺で入定を控えた時期にあった天台宗の高僧・舜義に会い、死後も即身仏となって人々を救うという思想の影響を受けた可能性があることが浮かび上がってきました。

そして、日光では、辛苦を越えて二荒山(男体山)を開山した勝道上人の行跡をしのびながら、「日光山一百廿日山籠」という、厳しい山岳修行を行い、光樹院の住職であった高岳と信頼関係を築き、密教の秘法の伝授を受けました。地図もなかった当時の飛騨山脈南部の山々登頂に挑んだのも、勝道上人の日光開山に感化を受けてのものだったのではないでしょうか。

このように、いわば「請負仕事」から始まった関東の旅は、円空の一生の集大成ともいえる飛騨国での1万体ともいわれる造像や未踏の山岳開山、そして入定へとつながる、その生涯をさらにスケールの大きなものとする重要なステップになったと考えられるのです。

<参考文献> 宮田登氏・宮本袈裟雄氏編『日光山と関東の修験道』(1979年 春秋社)

宮家準氏著『修験道組織の研究』(1999年 春秋社)

中川光熹氏著『日光山秘話』(2022年 随想舎)

池田正夫氏著『日光修験三峯五禅頂の道』(2009年 随想舎)

<注意> 画像の無断転載を固く禁じます。

(次回は、2025年6月1日長野県編Ⅱを掲載予定です)

RELATED

関連記事など