山の日レポート

自然がライフワーク

『円空の冒険』諸国山岳追跡記(16)【滋賀県編】 清水 克宏

2025.07.01

昭和30年代に始まる「円空仏」ブーム以来、現在に至るまで円空像の人気は高く、大規模な「円空展」が毎年のように開催されています。それにもかかわらず、円空が何者だったのかについては、文献が断片的なものに限られ、しかも互いに矛盾していたりして、なかなか捉えどころがありません。特に、『円空の冒険』を諸国山岳に追いかけていくと、円空が正式な僧なのか、諸国を回国する半僧半俗の遊行聖なのか、修験者(山伏)なのかさえ、あいまいに感じられます。この「円空は何者だったのか」という疑問の鍵が、かつて近江国(おうみのくに)と呼ばれた滋賀県にあることが分かってきましたので、ゆかりの地に探ります。

北海道有珠善光寺蔵の観音菩薩坐像には、背面に「うすおく乃いん小嶋 江州伊吹山平等岩僧内 寛文六年丙午七月廿八日 始山登 円空」と刻まれています。円空は寛文3(1663)年、32歳の頃に造像を始めた後、同5年には蝦夷に向けて旅立ち、同6(1666)年7月に地理情報のほとんどないアイヌの土地である蝦夷地の噴火間もない有珠山に登り、この像を造ったことになります。

寛政2(1790)年刊行の伴蒿蹊著の伝記集『近世畸人伝』に、「僧円空は、美濃国竹が鼻(現羽島市竹鼻町)といふ所の人也。稚きより出家し、某の寺にありしが、廿三にて遁れ出」と記されていること、円空自身が、「予(わが)母の 命に代る袈裟なれや 法(のり)の形(みかげ)ハ 万代(を)へん」という和歌を残していることから、円空が幼くして母を亡くして出家したものの、寺を出奔し、蝦夷に渡る前に、伊吹山の行場(修行の場)のシンボルともいえる平等岩(行導岩ともいう)周辺で、噴火直後の有珠山に初登できるレベルの山岳修行をしていたのは確かなようです。

滋賀・岐阜両県にまたがる伊吹山は、石灰岩の岩塊で構成され、近江盆地からも濃尾平野からもよく眺められます。豪雪の山としても知られ、雪を戴いた時、その山容は標高1,377mとは思われない風格をたたえます。役行者や白山を開山した泰澄も登ったと伝わる古くからの霊山です。この伊吹山山中にある伊吹修験の基地ともなった太平寺集落の観音堂に円空の十一面観音像が伝わってきました。

太平寺は、正式には太平護国寺といい、平安前期の史書『日本三代実録』によれば、仁寿年中(851~854年)に法相・真言兼学の僧三修が伊吹山にまず護国寺を開き、さらにこれを発展させ「伊吹山寺」とも総称される四寺(弥高護国寺、太平護国寺、観音護国寺、長尾護国寺)を開いたとされます。以来、伊吹山は山岳修験の一大拠点として隆盛し、特に太平寺は、四寺の中で最も厳しい自然条件下にあるため、修験道場として優位を保ち、多くの坊を擁していました。畿内と北陸を結ぶ北国街道を見下ろす要衝にもあたるため、中世には京極氏がここに山城を築きました。しかし、戦国時代の戦乱に巻き込まれて太平寺は失われ、円空が訪れた頃には太平寺集落に、中之坊、円蔵坊といったわずかの坊が残るばかりとなっていました。伊吹山には白ジャレ(白沙利)と呼ばれる石灰岩の露出地があり、これらの坊は、その採掘権の株を持っていたため存続できたようです。円空は、これらの坊と関わりはあったのでしょうが、有珠善光寺蔵の観音像に「伊吹山平等岩僧内」と刻んでいることから、僧籍を捨て、正式な修験集団にも属することもなく、奈良時代の私度僧に近い「何者でもない」存在として、山岳修行に明け暮れていたと考えられます。そこには特に島原の乱以降、江戸幕府が統制を強めていた既存の信仰組織に属することでは救われない思いがあったのではないでしょうか。

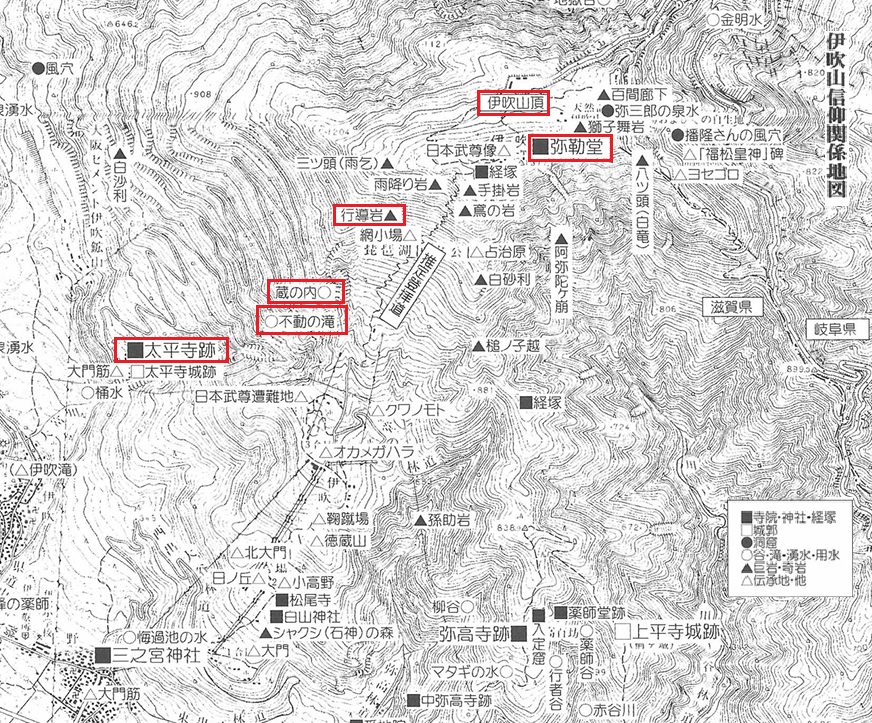

伊吹山での山岳修行は、「伊吹山信仰関係地図」(図1)をみると、太平寺集落の背後にある不動の滝から蔵の内、平等岩(行導岩ともいう。画像1-2)などの行場(修行を行う場)を経て山頂に至るルートで行われていたと考えられます。

図1:「伊吹山信仰関係地図」(出典:米原市教育委員会リーフレット『伊吹山中の行場』)

この歴史ある太平寺集落は、昭和38(1963)年の「38豪雪」を契機にセメント工場原石採取場に土地を売り集団離村し、円空の十一面観音も離村先の米原市春照の大平観音堂に一緒に移転しました。同観音堂や伊吹山文化資料館を訪れ、太平寺集落や伊吹山の行場の写真を見せてもらいお話を伺いました。不動の滝は、並みのクライマーでは怖気づきそうな石灰岩の壁が三方を塞ぎ、このような場所で修行をし、伊吹山の豪雪に身を置いていれば、蝦夷地の山岳や、飛騨山脈の山岳でも、怖れることはなかったでしょう(画像1-3)。そんな山岳修行に明け暮れる「何者でもない」若き日の円空の姿に、森田勝が29歳で厳冬期の谷川岳滝沢第三スラブを初登攀しクライマーとして脚光を浴びる以前、職を転々としながらもくもくと岩壁に向かい合っていた姿が重なってなりません。

画像1-1(左上)古写真にみる伊吹山とかつての太平寺集落。左手の白い崩落は「白ジャレ」と呼ばれる石灰岩の露出地で、江戸時代日本有数の石灰産地だった 1-2(左下)平等岩(行導岩) 1-3(右):不動の滝。滝の水はわずかだが、石灰岩の壁が周囲を取り囲んでそそり立つ

伊吹山の山頂には、弥勒堂があり、ここが信仰の中心でした。伊吹山は石灰岩の山のため山頂周辺は森林は育たず、高山植物の宝庫となっており、薬草が豊富なことでも知られます。何も遮るもののない山上からは、白山をはじめ、御嶽、乗鞍岳、笠ヶ岳などを眺めることができ、円空がのちにそれらの山岳に挑むのも、若き日に伊吹山で見晴るかした光景が原点になっていたのでしょう。

画像2:伊吹山山頂の弥勒堂と、飛騨山脈に続く山並み

円空は、寛文12(1672)年から延宝3(1675)年頃(41歳から44歳頃)にかけて、奈良県の大峯山中で厳冬期の越年山籠も含めた山岳修行を行います。そのような厳しい修行を経て、円空は自らの命を護法に捧げる決意をしたことが、延宝2(1674)年の志摩国から始まる各所での大般若経補修の営みや、この時期以降多く造られる護法神などからうかがわれます。

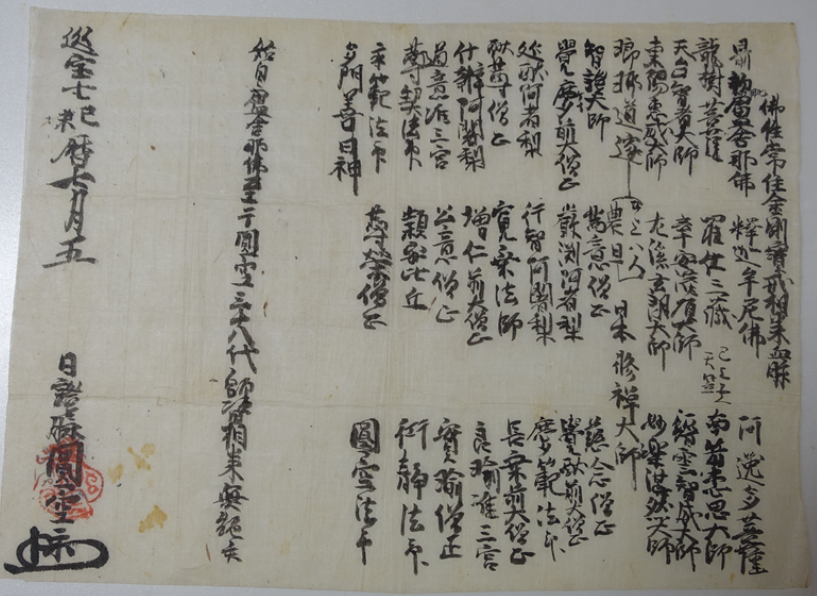

大峯山を下りた円空は、尾張国や美濃国を遊行しながら、爆発的な造像活動を行い、延宝7(1679)年6月15日には、白山の神より「是有廟 即世尊」(そなたの彫る像は仏の宿る『廟(やしろ)』であり、『世尊(仏)』そのものである)との託宣を受けます(郡上市美並町杉原熊野神社十一面観音像背銘など)。そして、同年7月5日、天台宗寺門派の総本山である、三井寺という通称で知られる園城寺の尊栄僧正から『佛性常住金剛宝戒相承血脈』を承けます。血脈相承とは、仏教において、法が師から、弟子へと相続されることを、人体における血液の流れに譬えたもので、単に一定の教えを伝授するものから、教えの総体を受け継ぐものまでさまざまです。この血脈においては、毘盧遮那仏から始まる「仏性常住金剛宝戒」が、寺門派の祖である智証大師円珍を経て尊栄から円空に相承された形をとっており、これを承けたことは、寺門派の僧として正式に受戒したことを意味するものです。

天台宗の山門派であった延暦寺は、顕教(法華経を根本仏典とする天台法華の教え)と密教を兼ね備えているとされますが、寺門派の園城寺は、これに修験道を加えた3つの教えを兼ね備えているとされます。さらに本尊は弥勒菩薩で、伊吹山の信仰とも重なるものでした。そして、円空に血脈を授けた尊栄は、金峯山(吉野・大峯)と並ぶ修験の聖地とされてきた葛城山で9度修行をしていたことが同地の中津川行者堂の碑伝(ひで:入峰時に納める願文などを記した木札)により確認でき、三井寺の修験の中心的役割を担っていたことがうかがわれます。円空より20歳ほど年上で、畏敬すべき師ともいえる存在だったのでしょう。法華経や大般若経を信奉し、弥勒浄土を願いながら厳しい山岳修験の修行を重ねてきた円空にとって、結果として、三井寺の信仰が一番なじんだのではないでしょうか。これ以降、「修験者としての山岳修行を積み、諸国を遊行しながら、祈祷し造像する天台宗の僧」として活動します。円空はすでに50歳を前にしていました。

画像3:関市弥勒寺蔵 『佛性常住金剛寶戒相承血脈』円空自筆写し。 尊栄から承けた血脈を円空が「多門善日神」に授けた形になっている。

円空は、三井寺の歌を6首残していますが、そのうち次のような歌があります。

三井(の)寺 目出度(き)法の 車ニハ 万よ巻(を) 積(み)重ねらん

円空研究家の長谷川公茂氏は、この歌を手掛かりにして、園城寺の一切経蔵内の一切経を納める回転式の巨大な八角輪蔵の上部龕(ずし)から善女龍王像を発見されました。一番大きな像の背面に小さな像が釘で打ち付けてあり全部で8体そろうことから、あるいは釈迦が法華経を説いた時に聴衆として加わったという、仏法を守護する八大龍王を表しているのかもしれません。

画像4:園城寺蔵 善女竜王像 (画像提供:園城寺)

円空は、園城寺で血脈を承けた後、延宝8(1680)年から天和2、3(1682、3)年頃まで関東を巡錫した後、尾張に戻り、貞享元(1684)年、荒子観音寺住職円盛法印から『天台円頓菩薩戒師資相承血脈』を承けます。同寺は天台宗山門派でしたから、天台両派の菩薩戒を承けたことになります。そして翌2(1685)年頃から飛騨国におもむき、翌3年にかけ千光寺を拠点にすべての集落を埋め尽くすように造像活動を行い、乗鞍岳や御嶽での山籠修行も行っています。その後、貞享4年~元禄元年(1687~1688年)の円空の行跡ははっきりしませんが、長良川に面した古代に栄えた廃寺を、自らの寺として再興することに奔走していたのではないでしょうか。現在の関市池尻にあるその廃寺の名前は、奇しくも弥勒寺で、円空の弥勒信仰は生涯を貫くものでした。

そして、元禄2(1689)年3月、円空は若き日の修行の地、太平寺集落を訪れ、先にふれた十一面観音像を造顕します。像の背面には「桜朶花枝艶更芳 観音香力透蘭房 東風吹送終成笑 好向筵前定幾場 於志南辺天春仁安宇身乃草木末天 誠仁成留山桜賀南」という漢詩と、「於志南辺天(オシナベテ) 春仁安宇身乃(アウミノ) 草木末天(マデ) 誠仁成留 山桜賀南(カナ)」という和歌、「四日木切 五日加持 六日作 七日開眼 円空沙門(花押) 元禄二己巳年三月初七日 中之坊祐春代」という銘文を墨書しています。像高178.7㎝、岩座の上の踏割蓮台に立ち、歌にあるように山桜の一木で掘り出されているため細長く、魚の鱗と尾のような衣文と、ふくらんだ下腹部、穏やかな微笑みが印象的です。中之坊祐春代とありますから、若き日に世話になった中之坊の、僧祐春に頼まれて、木を切り、加持をし、彫り上げ、開眼するまでをそれぞれ1日というスピードで仕上げていることが分かります。また、伊吹山の玉倉部の清水を詠みこんだ次の歌も残しています。

伊福山(いぶきやま) 法ノ泉の 湧(き)出る 水汲(む)玉ノ 神かとそ思ふ哉

若き日に、何者でもない存在として、ひたすら山岳修行に打ち込んでいた場所に久方ぶりに戻った円空の胸には、どのような思いが去来したのでしょう。

画像5:米原市 大平観音堂蔵 十一面観音立像

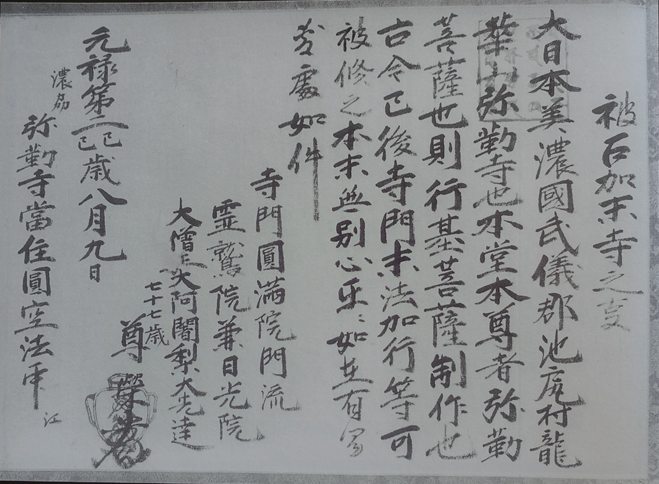

伊吹山を後にした円空は、同年8月9日、三井寺の尊栄から『授決集最秘師資相承血脈』を承けています。「授決集」は教義書のひとつで、「師資」とは、師匠と弟子の意味であり、この血脈は、教義を授けたことを証すものです。さらに同日、『被召加末寺之事』の書状によって、自らの寺である弥勒寺を「天台宗寺門派総本山園城寺内霊鷲院兼日光院末寺」として召し加えてもらっています。

円空は、三井寺を後に再び飛騨に向かい、翌元禄3(1690)年、金木戸川から双六谷を遡行して笠ヶ岳に立つという、前人未踏の命の保証さえない最後の冒険に挑みます。『被召加末寺之事』に、尊栄は「大僧正大阿闍梨大先達七十七歳尊栄 元禄第二己巳年八月九日 濃州弥勒寺當住円空法印江」と記しています。この時、顕教・密教・修験道における三井寺の筆頭格となっていた老境の尊栄が、命がけの冒険に旅立つ弟子の円空に、万感の思いを込めて授けたものだったのではないでしょうか。

<参考文献> 伊吹町史編さん委員会編『伊吹町史』

米原市教育委員会リーフレット『伊吹山中の行場』

和歌山県立博物館編『葛城修験の聖地中津川行者堂の文化財』

<注意> 画像の無断転載、SNSなどへの掲載を固く禁じます。

(次回は、2025年8月1日岐阜県飛騨地方編Ⅰを掲載予定です)

画像6:関市弥勒寺蔵 『被召加末寺之事』

RELATED

関連記事など